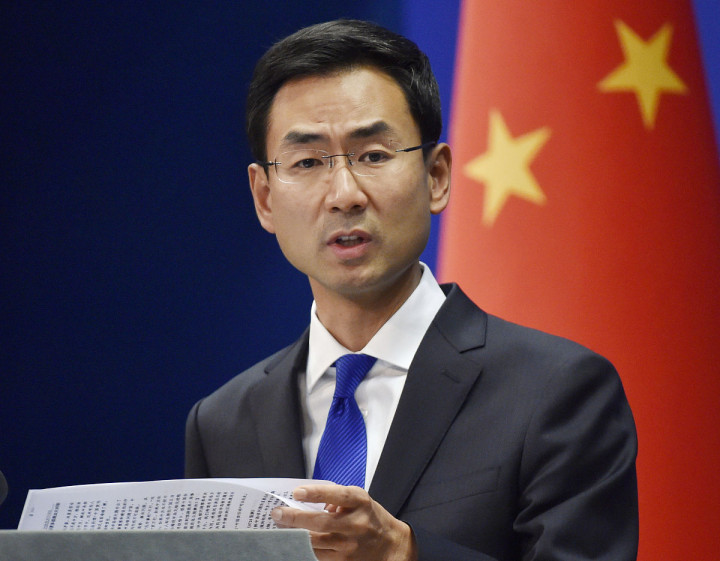

当第79届联大以压倒性票数通过中国主提的"联合国同上海合作组织合作"决议时,美国代表团的反对票显得格外刺眼。近40国支持与美方孤立的鲜明对比,不仅暴露了华盛顿的单边主义顽疾信康配资,更引发国际社会对多边机制未来的深刻思考。耿爽大使那句"这样的美国不受欢迎",究竟揭示了怎样的国际政治现实?

事件聚焦:上合组织决议案背后的外交博弈

9月5日的联合国大会现场上演了极具象征意义的一幕:关于深化联合国与上合组织合作的决议获得高票通过,这是自2009年以来该议题连续多年协商一致通过后,首次出现要求表决的情况。美国不仅拒绝参与草案磋商,更对拥有8个成员国、覆盖欧亚大陆40%人口的上合组织进行系统性污蔑,称其"缺乏透明度和包容性"。

耿爽在答辩中直指美方矛盾——上合组织始终坚持不结盟、不对抗原则,在反恐、互联互通等领域的成就有目共睹。而美方近三年对联合国与东盟、非盟等7个区域组织合作决议的反对记录,彻底揭穿了其"维护多边主义"的虚伪面具。这种将国际规则视为政治工具的做法,正在侵蚀全球治理的根基。

数据透视:美国三年7次反对区域组织合作的投票记录信康配资

梳理2021-2023年联大记录可见,美国对区域组织合作决议的抵制已成系统性行为:2021年11月反对联合国与东盟在灾害管理领域的合作;2022年6月对非盟主导的非洲疫苗生产计划投下唯一反对票;2023年4月阻挠法语国家组织参与教育数字化转型。这些决议共同涉及反恐、公共卫生、基础设施等攸关人类发展的议题。

更具讽刺意味的是,美国在同期对涉乌克兰议题的12项决议中投出11张赞成票。这种选择性"站队"暴露出其外交逻辑的本质——国际规则只是实现地缘政治目标的工具。当发展中国家主导的议程不符合其战略利益时,即便面对国际社会普遍共识,华盛顿也会毫不犹豫地按下反对键。

双标逻辑:"美国优先"如何破坏多边机制

耿爽发言中揭示的美国行为模式具有三个典型特征:首先是议题选择的功利性,对能强化西方叙事框架的决议积极主导,对体现全球南方国家诉求的议程消极抵制;其次是程序规则的武器化,本次强行要求表决的做法,破坏了联合国长达14年的协商一致传统;最后是话语体系的垄断企图,通过污名化上合等新兴多边机构,维持西方在国际规则制定中的主导权。

这种"合则用不合则弃"的实用主义,在疫情应对中表现得尤为赤裸。当WHO协调疫苗分配触及其制药集团利益时,美国立即启动"疫苗民族主义";而当需要炒作病毒溯源政治化时,又要求WHO服从其指挥。这种双重标准正在制造全球治理的"规则真空"。

单边主义的三大国际危害

美国行为的破坏性影响已形成恶性循环:在机制层面,联合国改革陷入无尽拉锯,安理会扩容等关键议程因美国阻挠停滞20余年;在安全领域,反恐情报共享等技术合作被注入政治毒素,上合组织建立的地区反恐机构屡遭美方质疑;在危机应对方面,从退出《巴黎协定》到拖欠联合国会费,单边主义持续削弱国际社会集体行动能力。

更深远的影响在于价值观层面。当最大发达国家公开示范"规则例外主义",中小国家参与全球治理的信心必然受挫。2022年联大紧急特别会议中,35国在美国压力下放弃对俄乌冲突决议投票,正是这种寒蝉效应的鲜活注脚。

多边主义未来的破局点

面对单边主义逆流,国际社会正在探索新路径:机制创新方面,金砖国家扩员至10国,上合组织接纳伊朗为正式成员,发展中国家有了更制度化的发声平台;议程设置上,"全球发展倡议"已吸引100多国参与,与美方"印太经济框架"形成鲜明对比;在二轨外交层面,博鳌亚洲论坛、瓦尔代俱乐部等非官方对话机制,为大国博弈提供了缓冲带。

这些实践印证了耿爽强调的"历史正确一边"——当上合组织成员国GDP总量已达全球25%,当非盟成为G20正式成员,世界多极化已不是政治宣言而是既成事实。问题的核心不在于是否对抗美国,而在于如何构建更具包容性的国际规则体系。

站在人类发展的十字路口,耿爽的发言道破了国际社会的集体焦虑:当超级大国将联合国视为"政治自助餐厅",全球治理的权威性正面临空前挑战。但历史从不等待犹豫者信康配资,上合组织扩容与金砖机制发展的实践表明,多边主义的生命力恰恰在于超越霸权的制度创新。或许正如决议表决时那一片高举的赞成牌所示,国际关系民主化的浪潮终究不可逆转。

涨8配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。